21年11月2日に増配を発表し、その後の株価下落の影響もあり高配当銘柄となりました

日本製鉄が約35%の株式を保有する、鉄鋼を中心とする複合専業商社です

| 時 点 | 株 価 | 1株配当 | 配当利回り |

|---|---|---|---|

| 21年11月22日 | 4,845円 | 300.00円 | 6.19% |

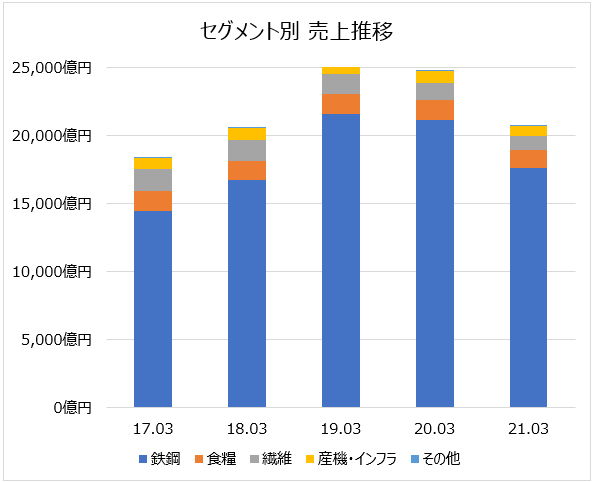

セグメント別の事業概要

日本製鉄グループの中核商社、2013年に住金物産株式会社と日鐵商事株式会社が合併して誕生

鉄鋼、食糧、繊維、産機・インフラの4つのコア事業を展開する複合専業商社

日本全国及び北・中米、アジア、ヨーロッパに拠点があります

- 鉄鋼 事業

- 鋼板、鋼管、条鋼、棒線・特殊鋼、建材、原燃料、機材 など

鉄鋼原材料の調達からお客様への製品納入まで、総合的なサービスを提供

- 鋼板、鋼管、条鋼、棒線・特殊鋼、建材、原燃料、機材 など

- 食糧 事業

- 輸入食肉、水産物 など

契約農家・水産卸などから仕入れ、スーパー・レストランなどへ販売

- 輸入食肉、水産物 など

- 繊維 事業

- 繊維製品、繊維原料 など

アパレルメーカー向けOEM生産を主軸に、素材の開発から製品企画・生産・物流まで一貫したメーカー型商社機能を提供

- 繊維製品、繊維原料 など

- 産機・インフラ 事業

- 産業機械、非鉄金属、鋳鍛品、鉄道機材 など

様々な素材から機械加工、ユニット部品、工作機械などを加工・製造・販売

- 産業機械、非鉄金属、鋳鍛品、鉄道機材 など

- その他

- 不動産賃貸事業他

・4セグメントあるが売上の約85%は鉄鋼事業であり事業の分散はなされていない

・食糧、繊維事業は直近5期で右肩下がり

・産機・インフラ事業はほぼ横ばい

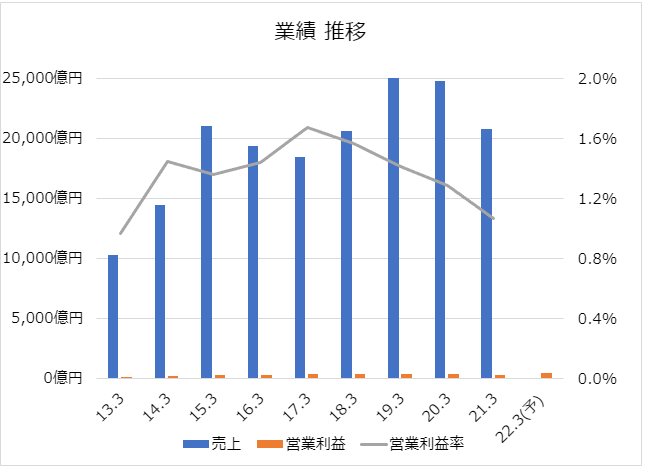

業績推移 (利益を稼ぐ能力)

・売上は19年3月期をピークに減少傾向

※19年3月期は三井物産グループから鉄鋼事業の事業譲受あり

・営業利益は200~400億円で安定

・営業利益率は1%前後で安定

・22年3月期予想(21年11月時点)

売上 未公表、営業利益400億円、営業利益率 – %

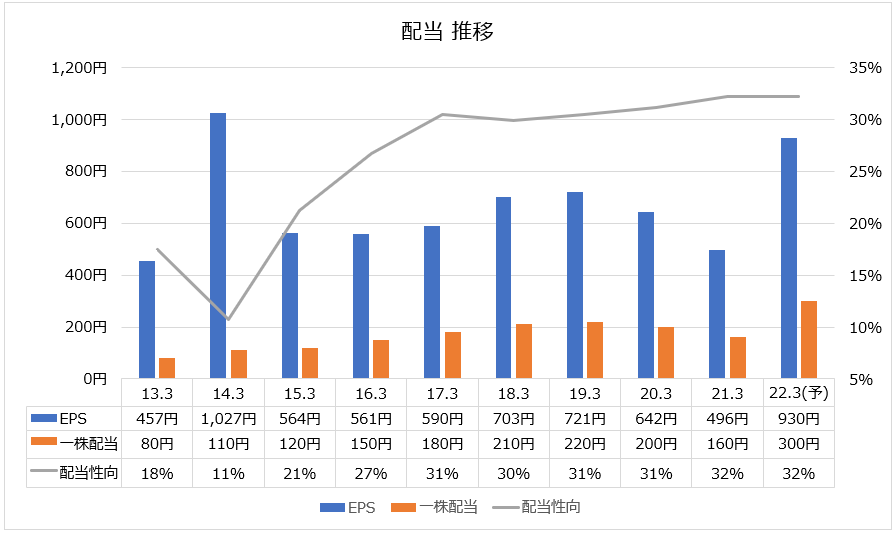

配当方針 及び 配当推移

・連結配当性向30%以上を目安に業績に応じた配当を行うことを基本方針

・内部留保資金の使途は、財務体質の改善と将来の更なる成長を図るための事業資金に活用

・一株当たり配当金は直近10年間で減配はあるものの右肩上がり

・配当性向は17年3月期以降、30%前後で安定

・外部公表資料に「連結配当性向30%以上を目安」と明記

17年3月期以降、配当性向は30-35%と安定

鉄鋼業界は景気に敏感なため、今後も利益は増減すると思います

目安の配当性向30%程度で1株当たり配当金も増減するものと思います

直近で利益が減少した21年3月期の1株当たり配当金160円で計算したときに高配当と判断できる株価なら、買いかもしれません

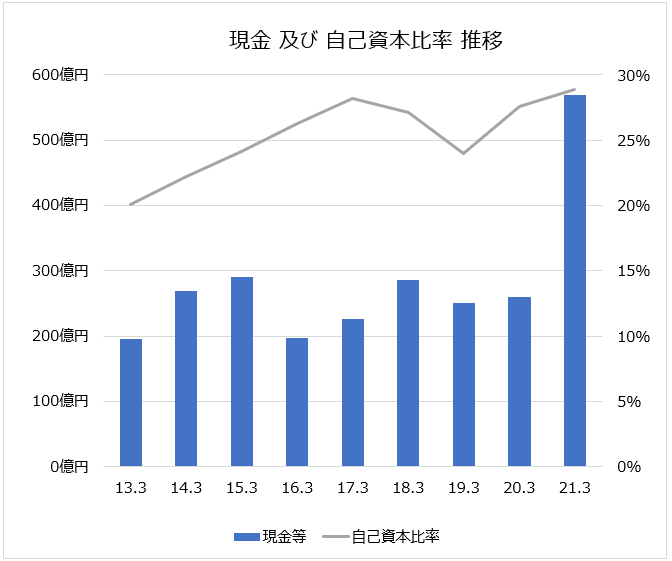

安全性 (資金がショートしないこと)

・手元現金は直近10年で約3倍

・手元現金の19年3月期の急増は借入金による影響、返済等により年々低減

・自己資本比率は25%を安定的にキープ

「21年3月期有価証券報告書」「22年3月期第2四半期報告書」を見る限り、21年3月期の現金等の増加は長期借入金の増加等による一時的な影響の可能性が高いです

営業CF推移 (Cashを稼ぐ能力)

・営業CFはむらがあり、直近9期で2度マイナスとなっている

・19年3月は三井物産グループから鉄鋼事業の一部を事業譲受(M&A)したことにともなって投資CF支出が増加

その他 (本銘柄固有のあれこれ)

21年5月に公表した「中期経営計画」では21年3月期経常利益256億円を、

24年3月期420億円、26年3月期450億円と成長させていくことを目標としています

一方、22年3月期の経常利益予想はすでに430億円と24年3月期の目標を達成しているため

計画達成のブレ幅が大きい企業(業種)であることがうかがえます

株主構成は日本製鉄が35%弱を保有しています

日本製鉄の影響を受けやすいという側面はあるものの、世界3位の鉄鋼メーカーである日本製鉄の中核商社を担っているという点は事業の安定性を考えると強みといえます

まとめ

・日本製鉄系の複合専業商社

・19年3月期に三井物産グループの鉄鋼事業の一部を事業譲受、同期をピークに売上減少

・4つ事業セグメントはあるものの、鉄鋼事業が売上全体の約85%を占める

・連結配当性向は30%以上を目安としている

・手元現金、自己資本比率はともに安定的

・営業CFは直近9期で2度マイナスと不安定

・日本製鉄が約35%の株式を保有しており、経営及び配当方針は安定していると思われる

個人的には、長期安定配当の銘柄を探すポイントとして株主構成や事業の安定性も重要視しています

世界3位の鉄鋼メーカーの商社機能を担っているため鉄鋼事業セグメントは安定した業績が続くと考えられます

その間に第2の事業の柱が育つかどうかがポイントとなりそうです

直近で利益が落ち込んだ21年3月期の一株当たり配当金160円を下限と想定したときに高配当と言える株価(3,000円台?)となったタイミングで狙いたいと思います。

投資は自己責任・自己判断でお願いします

コメント